(Ein Text, der schon vor Jahren geschrieben werden sollte)

Also, damit das eine gleich klar ist: Ich bin schuld an allem. Na ja, sagen wir: An fast allem. Nicht unbedingt an der jüngsten Eskalation der Spannungen zwischen dem besten 96-Chef aller Zeiten und einem Teil der 96-Ultras. Weil aus der Fanszene heraus ein untadeliger Sportsmann übel beleidigt wurde, griff der beste 96-Chef aller Zeiten zu drastischen Worten – und kritisierte gleich auch jene Ultras, die seit Jahr und Tag ein Banner mit dem Gesicht Fritz Haarmanns in der Nordkurve hochhalten.

Eine Organisation namens „Fanhilfe“ stellte eine Replik ins Internet. Martin Kind sei doch Ehrenmitglied in einem Fanklub, der „Rote Reihe“ heiße – benannt nach der Straße, wo der Massenmörder Haarmann gewohnt hatte. Der ganze Vorgang veranlasste schließlich die seriöseste Zeitung aller Zeiten, die FAZ, zu einem Kommentar. Nachzulesen unter: http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball-kommentar-rote-reihe-11882569.html Damit wurde der beste Fanklub aller Zeiten, nämlich die Rote Reihe, bundesweit in Misskredit gebracht.

Das hätte ich verhindern können. Denn: Als – wenn auch eher stilles – Mitglied der Roten Reihe, als gelernten Journalist und vor allem als Historiker, hatte mich der Vorstand noch im Gründungsjahr des weltbesten Fanklubs gebeten, einen stadtgeschichtlichen Beitrag über die Straße Rote Reihe zu verfassen. Für diesen Internet-Auftritt.

Ich habe den Text seinerzeit zugesagt, ihn dann aber nie geschrieben.

Natürlich, eine gute Ausrede hatte ich mir zurecht gelegt damals, das schlechte Gewissen war schnell besiegt. „Was soll das eigentlich?“, so habe ich mich gefragt. „Wer wird einen solchen Text überhaupt lesen?“ Die Mädels und Jungs von der Roten Reihe, so dachte ich still vor mich hin, stehen mit beiden Beinen fest im Leben, im Hier und im Jetzt. Sie denken von Spiel zu Spiel, das nächste ist immer das schwerste und überhaupt: „Das ist doch alles Schnee von morgen.“ (Jens Jeremies)

Außerdem war ich zu faul.

Ach, hätte ich mir damals doch einen Ruck gegeben. Dann hätte ich mich nämlich zunächst einmal mit dem Stadtteil befasst, in dem die Rote Reihe liegt: mit der Calenberger Neustadt. Geschrieben hätte ich, dass dieses Quartier, heute umgrenzt von Leine, Lavesallee, Humboldtstraße und Goethestraße, seit dem zu Ende gehenden Mittelalter langsam aufgewachsen ist. Weil damals Hannover, also die heutige Altstadt, zu klein wurde für die stetig wachsende Zahl der Bewohner. Im 17. Jahrhundert wurde die Calenberger Neustadt in die Stadtbefestigung mit einbezogen, 1824 erfolgte die Vereinigung mit Hannover. Der Stadtteil entwickelte sich zum Standort von Behörden und Ministerien, das ist bis heute so geblieben. Zum Beispiel das Hauptstaatsarchiv und das Landeskirchenamt sind dort ansässig.

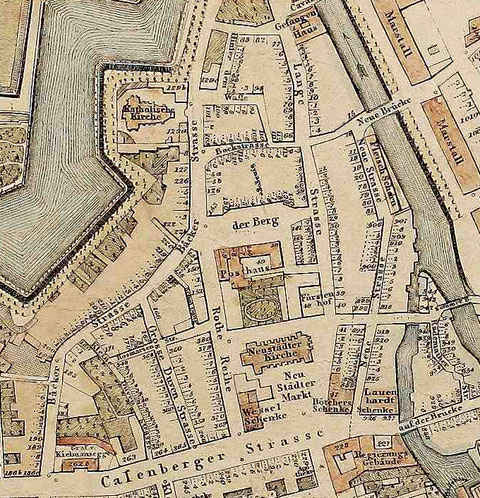

Die Rote Reihe, die Straße, lag und liegt mittendrin. Ich hätte das seinerzeit verdeutlichen können mithilfe eines historischen Stadtplanes aus dem 19. Jahrhundert, der im Hauptstaatsarchiv lagert. Die Rote Reihe war damals kürzer als heute. Sie endete im Norden an der Einmündung Bäckerstraße/Der Berg, wo rechts die alte und dann auch die neue jüdische Synagoge lagen.

Die Bäckerstraße und die spätere Bergstraße gibt es heute beide nicht mehr. Sie sind dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen oder, wie man es nimmt, der späteren Neugestaltung der zerstörten Innenstadt nach den Plänen des Stadtbaurates Hillebrecht. Diese beiden Straßen ereilte dasselbe Schicksal wie die Leineinsel, die rechts unten auf dem Kartenausschnitt gut zu erkennen ist. Heute beginnt die Rote Reihe im Süden zwar immer noch an der Calenberger Straße bzw. am Neustädter Markt, im Norden endet sie aber erst an der Basilika St. Clemens.

Wenn ich nach der Vereinsgründung der Bitte des Vorstandes gefolgt wäre, hätte ich wohl einen kleinen Spaziergang unternommen, vielleicht an einem milden Septembertag. Im Norden wäre ich losgegangen – aber nicht sofort. Ich hätte mir schon etwas Zeit genommen, innegehalten gleich zu Beginn, an der Ecke Rote Reihe/Clemensstraße. Ich habe nämlich eine schwärmerische Vorliebe für italienische Sakralbauten, und St. Clemens ist eine der ganz wenigen dieser Art im nördlichen Europa. Ihre Grundsteinlegung erfolgte 1712, die Weihe 1718. Der italienische Baumeister Tommaso Giuisti hatte sie entworfen – als venezianischen Kuppelbau. Auf Kuppel und Türme musste Hannovers kleine katholische Gemeinde aber noch sehr lange warten. Aus Kostengründen wurde im 18. Jahrhundert darauf verzichtet, gebaut wurde zunächst lediglich eine Sparversion dieser Kirche.

Der Bombenkrieg hat kaum einer Stadt so sehr das Gesicht weggerissen wie Hannover, so hat es vor ein paar Jahren Jörg Friedrich in seinem Buch „Der Brand“ geschrieben. Das stimmt. Man erkennt es auch an der Roten Reihe. Kein einziges der Gebäude, über das ich hier berichten werde, hat den Krieg heil überstanden. 1943 brannte auch St. Clemens nieder, bis auf die Grundmauern. In den fünfziger Jahren baute die katholische Kirche die Basilika wieder auf, gottlob nach den Originalplänen – also dann endlich mit der schon 250 Jahre zuvor vorgesehenen Kuppel. Ist die Calenberger Neustadt ein Zeugnis für die wachsende Stadtgesellschaft, so ist St. Clemens mitten im protestantischen Hannover auch ein Symbol für eine neue Toleranz, für das Ende des Zeitalters der Religionskriege.

Es ist heute ein wunderbarer Platz dort, vor der Kirche. Großzügig und doch anheimelnd. Jeder Straßenlärm ist weit weg. Das ständige Gewusel, das man zum Beispiel vom Portal der Marktkirche her kennt, fehlt völlig. Vor der Basilika in der Neustadt genießen nur eine paar junge Leute die warme Septembersonne am Nachmittag, ehe sie wieder in das Tagungshaus St. Clemens zurückkehren.

Also schön. Ich hätte mich vor Jahren losreißen können und müssen von diesem Anblick und von dieser Atmosphäre, um endlich Richtung Süden zu schlendern. Den profanen Nachkriegsbau auf der linken Seite, der passenderweise eine Abteilung des Innenministeriums beherbergt, hätte ich achtlos liegenlassen.

Ich hätte erst wieder halt gemacht an der Erinnerungstafel für die jüdische Synagoge. Auf der linken Straßenseite steht sie, in grauem Stein, man übersieht den Ort beinahe.

„Hier stand die Synagoge

Das Gotteshaus der jüdischen

Gemeinde unserer Stadt“

So lautet der erste Satz der Inschrift. In der Pogromnacht 1938 zerstörten die Nazis die nach den Plänen Edwin Opplers errichtete und 1870 eröffnete „Neue Synagoge“. Ihr Standort in der Calenberger Neustadt – schon ein Vorgängerbau hatte sich dort befunden – hatte historische Gründe. Denn in der Altstadt hatten seit 1588 nur Protestanten wohnen dürfen. Folglich zog es die Mitglieder der jüdischen Gemeinde wie auch die Katholiken in die Neustadt.

Die Zerstörung der Neuen Synagoge ist bis heute ein schreckliches Symbol des Nazi-Terrors, sie steht für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, auch für die spätere Verschleppung und Ermordung der jüdischen Bürger Hannovers. In gewisser Weise nahm das Großfeuer in der Calenberger Neustadt auch Hannovers Zerstörung im Bombenkrieg vorweg, fünf Jahre danach, im Sommer und Herbst 1943. Die Lage der Synagoge im Stadtbild, in der Bergstraße, zwischen den Kirchen St. Clemens und St. Johannis, lässt sich noch heute sehr gut erkennen. Aber nicht mehr vor Ort. Man muss schon ins Neue Rathaus für diesen Blick in die Vergangenheit, an das Stadtmodell im Erdgeschoss, das die Situation im Jahr 1939 zeigt.

Der nächste Halt auf meinem Spaziergang wäre der Rosmarinhof gewesen. Vor der Kriegszerstörung lag dort eine veritable Straße, heute ist der Zipfel so klein, dass er zum Beispiel bei Google Maps nicht mal aufgeführt wird. Man muss nur kurz rechts abbiegen, ein paar Schritte, und dann hängt dort, an der Hausnummer 2, eine verwitterte Bronzetafel.

Sie erinnert an Heinrich Daniel Rühmkorff (1803 bis 1877), der in der Roten Reihe geboren ist. Auch sein Geburtshaus, die Nummer 2, hat den Bombenkrieg nicht überstanden. Der Mechaniker und Erfinder leistete Hervorragendes auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Mit seinem Funkeninduktor erzeugte Rühmkorff aus einer Gleichspannung von 15 Volt eine Spannung von rund 100.000 Volt. Kein Geringerer als Kaiser Napoleon III. ehrte 1864 den in inzwischen in Paris lebenden Deutschen für diese Leistung mit dem hoch angesehenen Volta-Preis. Spätere Erfinder wie Wilhelm Conrad Röntgen und Carl Benz verwendeten für ihre Patente den Funkeninduktor Rühmkorffs, der in Hannover aufgewachsen war und seine Lehrjahre hier verbracht hatte. Im technikbegeisterten 19. Jahrhundert kam der Funkeninduktor sogar zu literarischen Ehren. Jules Verne schrieb über die „Rühmkorfflampe“ in seiner „Reise zum Mittelpunkt der Erde“.

Noch ein paar Schritte weiter in den Rosmarinhof hinein und man entdeckt ein wunderbares Fachwerkhaus, das zur Kirche St. Johannis gehört.Zurück auf der Roten Reihe, wartet links das Landeskirchenamt, abermals ein schmuckloser Nachkriegsbau, der das Verweilen nicht lohnt. Flott geht es also weiter. Hinunter zum Neustädter Markt und zur Neustädter Kirche, deren Turm noch nicht eingerüstet gewesen wäre, hätte ich den Spaziergang nicht erst mit sieben Jahren Verspätung angetreten.

Erbaut wurde die lutherische Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis 1666 bis 1670 im Stil des Barock. Auch diese wunderbare Kirche überstand den Bombenkrieg nicht. Es blieben nur die Außenmauern stehen, ähnlich wie heute noch zu sehen bei der als Mahnmal dienenden Ruine der Aegidienkirche. Anders als diese wurde St. Johannis aber wieder aufgebaut, in den Jahren 1956 bis 1958, also etwa zur selben Zeit wie auch St. Clemens.

Leibniz, natürlich. Ihn müssen wir hier anführen, Hannovers großes Genie, das von 1646 bis 1716 lebte. Nicht umsonst ist heute die Universität nach Gottfried Wilhelm Leibniz benannt, der als letzter großer Universalgelehrter der Geschichte gilt. Seine Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik und der Naturwissenschaften, der Philosophie und der Rechtswissenschaften sind kaum aufzuzählen. Er war Bibliothekar und Diplomat, Kirchenrechtler und Vordenker der Aufklärung.

„Beim Erwachen hatte ich schon so viele Gedanken, dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben.“

Das sagte Leibniz einmal über sich selbst, und man glaubt es ihm bis heute. Für die letzten 40 Jahre seines Lebens war Hannover Leibniz‘ Zuhause, sein Wohnhaus in der Altstadt existiert noch immer. Allerdings wurde auch dieses Fachwerkdenkmal im Krieg zerstört und am Holzmarkt neu aufgebaut. Der eigentliche Standort war in der Schmiedestraße gewesen, ziemlich genau dort, wo sich heute das große Parkhaus befindet. Die Gebeine Leibniz‘, des größten Hannoveraners, ruhen in St. Johannis, das Grabmal ist im Inneren der Kirche zu besichtigen.

Wer die Kirche verlässt, steht nach wenigen Schritten wieder auf der Roten Reihe. Tja, und hier hat eben auch er gehaust. Der Massenmörder Fritz Haarmann.

Nicht in der Roten Reihe Nr. 2, wie man es oft fälschlich in der Literatur findet. Und schon gar nicht in der Nr. 8, wie es in dem Gassenhauer „Warte, warte nur ein Weilchen“ gesungen wird. Haarmann wohnte in der Nr. 4, gegenüber der Synagoge, also müssten wir wieder ein Stück zurück gehen. Aber lohnt dieser Weg? Wo doch alles verschwunden ist? Die Fachwerkhäuser von damals, sogar die benachbarten Straßen und auch die Synagoge?

Hätte er denn 1925 gelohnt, dieser Weg? Lesen wir einmal bei Theodor Lessing nach, dem klugen Beobachter seiner Zeit und kritischsten Beobachter des Strafprozesses gegen Fritz Haarmann:

Lessing schrieb über die Rote Reihe damals:

„Eine Gruppe müder, einander kaum noch stützender, morscher Häuser. (…) In diesem schmutzigen Häusergewirre, auf den seit Jahrhunderten ausgetretenen elenden Holzstiegen, in Verschlägen, mehr Käfigen gleich (…) hausten in Deutschlands Elendszeit die Ärmsten der Armen.“

„Das Haus (Nummer 4, d.V.), an die 250 Jahre alt, ist ein altes Fachwerkhaus mit zwei Fronten, und zwar mit der einen nach der ,Roten Reihe‘, dem Judentempüel gegenüber, und mit der anderen nach der Bäckerstraße zu belegen.“

„So kam er denn (…) am 9. Juni in die alte Baracke am Judentempel, wo wenigstens 20 Morde mitten in einer menschenvollen, aller Wohlfahrt spottenden Mansardenhöhle ausgeübt wurden.“

Und dann fügte der überragende Autor Lessing, in dem Buch „Die Geschichte eines Werwolfes“, 1925 erschienen, noch eine Anmerkung hinzu, in Klammern gesetzt:

„(Man stelle sich einmal vor, Haarmann wäre ein Jude gewesen, welche Ritualmordmären und Pogrome hätten dann im Volke entstehen müssen.)“

Wie es kam zu der falschen Hausnummer im Haarmann-Lied, das in ganz Deutschland gesungen wurde und eben auch der Straße Rote Reihe einen Platz im kollektiven Gedächtnis verschafft hat? Wahrscheinlich hatte es einen ganz profanen Grund. Die Nr. 8 reimte sich einfach besser auf „umgebracht“. Außerdem hatte der Mörder zuvor, bis ein Jahr vor der Festnahme, in einer Nr. 8 gewohnt. Wenn auch in der Neuen Straße direkt an der Leine, nur ein paar Steinwürfe von der Roten Reihe entfernt. Auch die Wohnung in der Neuen Straße galt der Polizei übrigens als Tatort. Man erkennt die Neue Straße sehr gut oben auf dem historischen Stadtplan, heute ist auch sie verschwunden.

Mindestens 24 junge Männer und Jugendliche hat Haarmann laut Gerichtsurteil ermordet, im sexuellen Rausch biss er ihnen die Kehle durch. Die Taten geschahen in den Jahren 1918 bis 1924, die Opfer waren herumziehende, durch den 1. Weltkrieg und die Nachkriegsunruhen entwurzelte junge Männer. Die Polizei versagte lange bei den Ermittlungen, nach der Festnahme erpresste sie ein Geständnis mit Foltermethoden. Haarmann wurde zum Tode verurteilt und 1925 im damaligen Gerichtsgefängnis, etwa im Bereich des heutigen Raschplatz-Pavillons, mit dem Fallbeil hingerichtet. Haarmanns mutmaßlicher Gehilfe Hans Grans erhielt zwölf Jahre Zuchthaus, er kam schließlich ins KZ Sachsenhausen. Später lebte Grans unbehelligt in Ricklingen, bis zu seinem Tod 1975.

1975. Helmut Schmidt ist Bundeskanzler, Genscher Außenminister, Herbert Schmalstieg in Hannover ein noch junger Oberbürgermeister. Gladbach wird Meister in dem Jahr. Die Bayern holen zum zweiten Mal den Europapokal. Netzer und Breitner spielen zusammen bei Real Madrid. Unsere Roten schaffen mit Trainer „Fifi“ Kronsbein den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. 1975. An dieses Jahr können sich die meisten Mitglieder der Roten Reihe, der wohl der Fanklub mit dem bundesweit höchsten Durchschnittsalter ist, noch gut erinnern. Wir sind gefühlt wieder ziemlich nahe im Hier und im Jetzt. Und damit nahe an der Frage, die durch den FAZ-Kommentar neu aufgeworfen wurde. Darf sich ein Fanklub so nennen wie die Straße, in der Fritz Haarmann gelebt und gemordet hat?

Natürlich haben wir diese Frage auch 2005 besprochen, vor der Vereinsgründung. Ich erinnere mich noch gut an eine Diskussion mit Achim Balkhoff, Jens Hauschke und Hans-Peter Wiechers im Raum C 601 der HAZ-Redaktion, draußen in Kirchrode. Eine ganze Reihe denkbarer Namen haben wir damals durchgesprochen, die Farbe Rot tauchte in allen seriösen Vorschlägen auf.

Es wurde schließlich die Rote Reihe. Natürlich wussten wir, dass dieser Name Angriffsfläche bietet. Wir haben es trotzdem getan. Wir haben, das kann ich ehrlichen Herzens sagen, in der Debatte im Raum C 601 trotz Haarmann deutlich zu dem Vereinsnamen Rote Reihe tendiert. Ich wiederhole: trotz Haarmann. Und eben nicht wegen Haarmann. Das scheint mir der wichtigste Unterschied zu sein zu jenen Ultras, die das Banner in der Kurve hochhalten – und so einen Sexualmörder zur Kultfigur erheben wollen.

Ich glaube nicht, dass der Vereinsname ein Fehler war. Ein Fehler war es allerdings, einen Text wie diesen erst 2012 zu schreiben. Dafür zeige ich mir selbst dunkelgelb, denn heute, nach den Vorwürfen der Fanhilfe und nach dem Kommentar der FAZ, muss dieser Beitrag wirken wie eine späte Rechtfertigung.

Sei’s drum. Ich kann’s nicht mehr ändern.

Nein, wir gehen jetzt nicht noch einmal hoch zur alten Nr. 4. Unser Spaziergang endet hier, wo wir sind, an der Ecke Calenberger Straße. Er endet mit einem kurzen Blick zurück, an St. Johannis vorbei Richtung St. Clemens. Mit einem kurzen hinein in die Straße Rote Reihe in der schönsten Stadt der Welt – eine Straße, die so viel mehr Geschichten zu erzählen hat als nur die eine.

Stefan Wittke